Unsere neue Studie beweist: Nur 14 % all derer, die mit einem positiven PCR-Corona-Test als „Infizierte“ Nachteile erleiden mussten, waren wirklich infiziert

Während der unseligen Corona-Jahre mussten wir alle, manche täglich, Nasen- oder Rachenabstriche mit anschließendem PCR-Test über uns ergehen lassen, verbunden mit dem bangen Warten: Ist er positiv? Kann ich nun doch nicht reisen, in die Arbeit, in die Uni, ins Restaurant, zum Treffpunkt? Sogar das Infektionsschutzgesetz schreibt diese Testmodalität fest. Wir zeigen in unserer neuen Studie [1], die vor Kurzem in Frontiers in Epidemiology erschienen ist: Nur bei 14 % derjenigen, die mit PCR-Test positiv getestet wurden und daher oftmals irgendeine Form der Einschränkung erleben mussten, lag tatsächlich eine manifeste Infektion vor.

Dies lässt sich aus einem Vergleich der Daten ableiten, die mit einem PCR-Test erhoben wurden und mit einem IgG-Antikörpertest. Die von Kary Mullis [2] in den 80er-Jahren erfundene „polymerase chain reaction“ (PCR), wofür er den Nobelpreis erhielt, verwendet winzige Schnipsel irgendeiner Gensequenz und sucht in einer Probe nach dem passenden Gegenstück. Und wenn sie auch nur ein einziges solches Gegenstück findet, dann amplifiziert sie diese so oft man will bzw. das System dazu anhält. Das funktioniert über Zyklen von Wiederholungen. Einer Laborweisheit zufolge, habe ich mir von Spezialisten sagen lassen, macht man das normalerweise nicht mehr als 20-mal, weil sonst die Gefahr einer falsch positiven Aussage zu groß wird. Man würde dann behaupten, dass bei jemandem oder in einer Probe eine bestimmte Gensequenz gefunden wurde, obwohl sie nicht wirklich drin ist. Diese sog. Cycle-Threshold, also Zyklenschwelle, CT abgekürzt, gehört daher zwingend zu einem PCR-Test dazu. Denn sie gibt Auskunft darüber, wie häufig man die originale Probe vervielfältigen muss, um etwas zu finden. Kann sich jemand daran erinnern, dass ein CT-Wert auf dem PCR-Test angegeben wurde, der uns ausgehändigt wurde? Nein? Richtig. Denn er wurde fast nie angegeben. Man weiß aber aus verschiedenen Studien, dass deutsche Labore in ihrer Gründlichkeit mit CT-Werten von 30 bis 35, manchmal sogar bis 40 gearbeitet habe (Nachweise in unserer Publikation). Daher war die Gefahr falsch positiver Ergebnisse sehr hoch.

Und genau das beweisen wir mit unserer Studie. Die Daten haben meine Kollegen Michael Günther, Biophysiker, und Robert Rockenfeller, Mathematiker, von der Webseite der „Akkreditierten Labore in der Medizin“ (ALM) heruntergeladen und gesichert, und ich habe ein bisschen bei der Interpretation mitgeholfen. Interessanterweise sind diese ALM-Daten meines Wissens mittlerweile nicht mehr ausfindig zu machen. Aber wer nachrechnen will, kann sie im Zusatzmaterial zu dieser Publikation finden. Damals, als meine Kollegen mit der Studie begonnen haben, waren diese Daten öffentlich verfügbar. Dieser Verbund von Laboren verarbeitete etwa 90 % aller PCR- und IgG-Tests in Deutschland.

PCR-Tests geben also Auskunft, ob jemand mit einem bestimmten Gen-Schnipsel in Kontakt gekommen ist. Schon Kary Mullis hat damals davor gewarnt, seinen Test leichtsinnig einzusetzen. Man könne damit alles in allem finden, wenn man lange genug sucht, hat er mal sinngemäß gesagt. Ich empfehle die Lektüre der Autobiografie [2] dieses Biochemie-Genies. Kleines Bonmot am Rande: Kollegen versuchten, diese Autobiografie auf Deutsch zu publizieren. Die Witwe gab aber die Rechte nicht frei. Sie hatte offenbar kurz zuvor Besuch von irgendwelchen Diensten erhalten, die ihr nahelegten, die Sache ruhen zu lassen. Schließlich war Mullis praktischerweise im September 2019 gestorben und konnte also keine Kommentare mehr zur missbräuchlichen Verwendung seines Tests in der Corona-Pandemie abgeben.

Die Gen-Schnipsel, die der Test findet, können von einer Infektion stammen. Das ist dann wahrscheinlich, wenn man schon bei einer niedrigen Zykluszahl der Kettenreaktion eine deutliche Vermehrung sieht, wenn also relativ viel Ausgangsmaterial vorhanden ist. Sie können von einer überstandenen Infektion stammen. Sie können aber auch von den Badeschlappen des Laboranten stammen, der die Abstriche gemacht hat, oder aus der Luft, in der die Abstriche gemacht wurden, oder von einer ganzen Reihe anderer indirekter und irrelevanter Quellen. Sie deuten nicht auf eine Infektion hin, sondern auf Kontakt mit Genmaterial.

Wenn jemand eine Infektion hat und vor allem, wenn diese Infektion systemisch wird, also den ganzen Organismus betrifft, dann schlägt das Immunsystem Alarm. Man kann nicht oft genug betonen, dass Atemwegsinfektionen vor allem an den Schleimhäuten abgewehrt werden. Dafür zuständig sind neben dem unspezifischen Immunsystem vor allem IgA-Antikörper, die vor allem auf den Zellen der Schleimhaut anzutreffen sind. Sie sorgen normalerweise dafür, dass die Infektion nicht tiefer in den Körper eindringt. Drum haben wir dann vielleicht ein bisschen Schnupfen und schleimen herum. Wenn die Infektion ernster wird, können im Blut IgG-Antikörper gefunden werden. Sie deuten darauf hin, dass unser Immunsystem auf ein spezifisches infektiöses Agens, ein Antigen, reagiert und Antikörper produziert hat. Sie sind also ein klarer Nachweis für eine Infektion, weil sie spezifisch für ein bestimmtes Antigen sind.

Wir lassen außer Acht, dass solche Antikörper, vor allem wenn sie aus einer natürlichen Immunreaktion stammen, oft auch Kreuzimmunität auslösen, also gegen eine größere Gruppe von ähnlichen Antigenen wirksamen Schutz bieten. Das ist im Übrigen einer der Gründe dafür, dass viele Menschen, die mit SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen sind, trotzdem nicht erkrankt sind. Denn in unseren Breiten hatten praktisch alle Menschen vom Kindergartenalter an Kontakt mit allen möglichen Corona-Viren und der vorhandene Antikörperschutz scheint sich generalisiert zu haben. Studien haben gezeigt, dass schon in der Anfangsphase der Corona-Pandemie mindestens 45 % der getesteten Blutproben aus der Vor-Corona-Zeit Immunreaktionen gegen SARS-CoV-2 erzeugten, eben weil diese Kreuzimmunität vorhanden war [3, 4].

IgG-Tests geben also relativ spezifisch Auskunft darüber, wer wirklich mit einem SARS-CoV-2 Virus infiziert wurde. Die Basis für diese Studie war nun eine einfache Überlegung:

Wenn die gleichen Labore sowohl PCR-Tests auswerten, als auch IgG-Tests, dann müssten die Zahlen der als positiv gemeldeten Probanden irgendwie in einer engen Beziehung zueinander stehen, wenn man verschieden technische Details berücksichtigt: z. B. dass es mindestens 7–10 Tage dauert, bis sich eine antikörpervermittelte Immunität aufbaut; dass vielleicht mehr PCR-Tests gemacht werden als IgG-Tests; dass sich manche vielleicht öfter testen lassen, etc.

Meine Kollegen errechneten daher den Prozentsatz aller positiven PCR-Tests pro Woche und den Prozentsatz aller positiven IgG-Tests pro Woche (verschoben um die nötige Latenzzeit) aus den vorhandenen Daten. Setzt man diese beiden Kurven mathematisch in Beziehung, dann erhält man eine Funktion, aus der man den Prozentsatz derer ablesen kann, die gleichzeitig positive Testergebnisse in beiden Tests hatten. Das waren 14 %. Das Konfidenzintervall ist eng (13,5 % – 14,5 %). Die Schätzung ist also sehr gut.

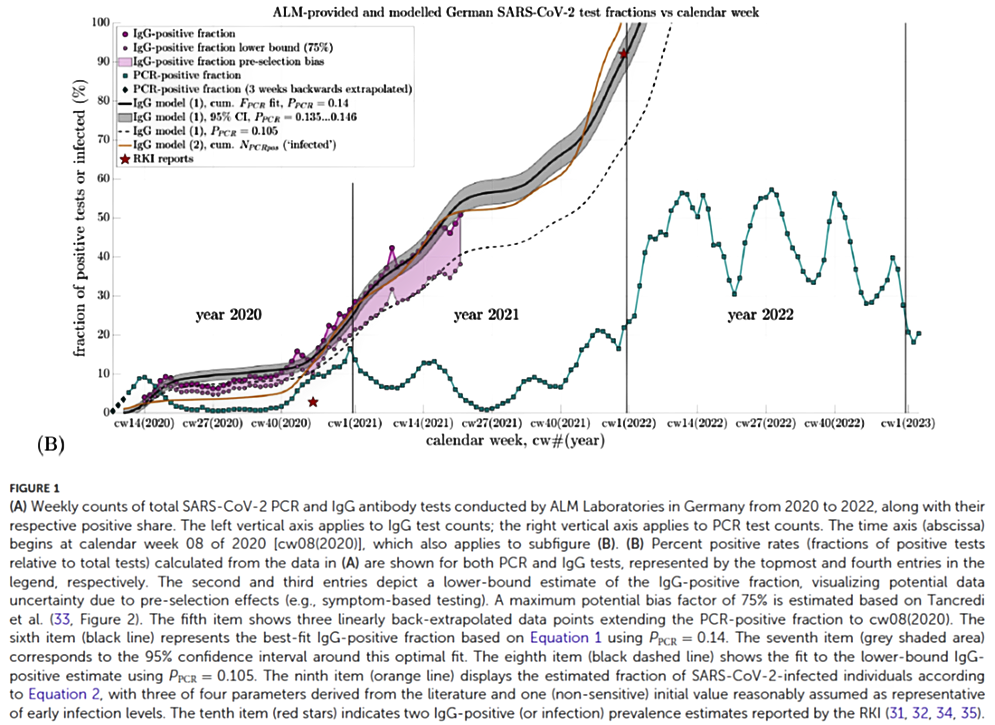

Den wichtigen Teil B der originalen Grafik, die diese Beziehungen zeigt, gebe ich hier wieder (Abbildung; Teil A zeigt die originalen Daten von ALM und ist in der Publikation enthalten).

Diese Abbildung B gibt den Anteil der PCR-Positiven (grüne Quadrate) je Woche, den Anteil der IgG-Positiven (große lila Kreise) und den 75%igen unteren Bereich der IgG-Positiven (kleine lila Kreise) an. Die schwarze Kurve ist das mathematische Modell, das aus dem Zusammenhang der IgG-Daten und den PCR-Daten gewonnen wurde und das mit dem Parameter von 14 % arbeitet (Ppcr = 0,14). Die gelbe Kurve stammt aus einem zweiten Validierungsmodell und zeigt, dass die beiden Kurven relativ ähnlich sind. Die schattierte graue Fläche gibt das 95%-Vertrauensintervall der Parameterschätzung von 14 % an. Unten auf der x-Achse sind die Wochen abgetragen (notiert als „calendar week (CW)“ mit der Zahl und dem zugehörigen Jahr). Auf der y-Achse ist der Prozentsatz der Positiven je Woche angegeben. Die Sterne sind Daten aus RKI-Berichten. Die schwarze gepunktete Linie ist die Extrapolation eines Modells, bei dem nur 10 % der PCR-Positiven auch IgG positiv sind, also eine schlechtere Schätzung.

Um zu sehen, ob die angepassten Kurven die Wirklichkeit gut abbildeten, wurden sie auch über die vorhandenen Daten hinaus extrapoliert und mit Werten verglichen, die das RKI über die Anzahl der positiven IgG-Tests zu verschiedenen späteren Zeitpunkten veröffentlichte. Diese Werte wurden von der mathematischen Kurvenanpassung fast perfekt vorhergesagt. Außerdem verwendeten meine Kollegen noch ein weiteres publiziertes Modell zur Validierung.

Man kann einige wichtige Schlüsse aus dieser Studie ziehen; diese wurden von meinen Kollegen kürzlich in einem Interview mit dem Multipolar-Magazin verdeutlicht. Der Wichtigste ist sicher: PCR-Tests sind ungeeignet, um Infektionen nachzuweisen. Das haben viele immer wieder gesagt. Jetzt wissen wir definitiv: nur 14 % oder jeder siebte positiv mit PCR Getestete zeigt auch eine positive IgG-Antwort und ist damit infiziert worden. Die Konsequenz sollte sein, dass die Forderung nach PCR-Tests eingestellt wird, dass dieses Instrumentarium als Entscheidungskriterium für Infektiosität aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen wird und dass nachträglich alle juristischen Entscheide, die auf diesem Kriterium basierten revidiert werden.

Ein weiterer wichtiger Schluss ist der: Gegen Ende 2020 waren knapp 30 % mit dem Virus in Berührung gekommen, ohne dass es eine Katastrophe gegeben hat. Die Analyse der Mortalitätsdaten, die meine Kollegen an anderer Stelle publiziert haben, zeigt: 2020 gab es keine Übersterblichkeit und das vermeintliche „Killervirus“ ist nicht in den Daten zu erkennen. Aber die „Killerimpfung“ durchaus: eine Übersterblichkeit stellte sich erst 2021 ein [5]. Außerdem zeigen die Daten: Am Ende von 2020, noch bevor die Impfkampagne startete, lag der Anstieg der Infektionen bei 1,8 % pro Woche. Hätte man also die natürliche Infektion weiterschreiten lassen, dann wären gegen Ende 2021 knapp 94 % der Bevölkerung immun gewesen (52 * 1,8). Nach Beginn der Impfkampagne lag der Anstieg bei 1,1 % und Ende 2021 waren nach dem Modell 85 % der Bevölkerung immun. Das ist relativ nahe bei den 92 %, die das RKI berichtete.

Daraus ergeben sich zwei weitere interessante Schlüsse:

- Man hätte aufgrund der 2020 vorhandenen Daten darauf vertrauen können, dass innerhalb eines weiteren Jahres die gesamte Bevölkerung gegen das Virus immun sein würde, ohne dass ein großes Drama passiert, das ja bis Ende 2020 auch nicht eingetreten ist (und zwar nicht wegen Lockdown und Co, sondern trotz dieser Maßnahmen). Das aggressive Bewerben der Impfung und die politische Nötigung waren komplett überflüssig.

- Ende 2021 war praktisch eine komplette Immunität in der Bevölkerung vorhanden. Das RKI wusste das und publizierte es. Spätestens dann hätte man mit allen Maßnahmen – Nötigung der Bevölkerung durch Lockdowns, Schließungen, Maskenzwang und Impfdruck – „evidenzbasiert“ und auf Daten gestützt, aufhören können und auch müssen. Die Tatsache, dass das nicht passiert ist, zeigt: Bevölkerungsschutz war ein Vorwand für eine politische Agenda. Dafür sollten die Verantwortlichen aus meiner Sicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Quellen und Literatur

- Günther M, Rockenfeller R, Walach H. A calibration of nucleic acid (PCR) by antibody (IgG) tests in Germany: the course of SARS-CoV-2 infections estimated. Frontiers in Epidemiology. 2025;Volume 5 – 2025. doi: https://doi.org/10.3389/fepid.2025.1592629.

- Mullis K. Dancing Naked in the Mind Field. Lodon: Bloomsbury; 1998.

- Mateus J, Grifoni A, Tarke A, Sidney J, Ramirez SI, Dan JM, et al. Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans. Science. 2020;370(6512):89-94. doi: https://doi.org/10.1126/science.abd3871.

- Ng KW, Faulkner N, Cornish GH, Rosa A, Harvey R, Hussain S, et al. Preexisting and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans. Science. 2020:eabe1107. doi: https://doi.org/10.1126/science.abe1107.

- Rockenfeller R, Günther M, Mörl F. Reports of deaths are an exaggeration: All-cause and NAA-test-conditional mortality in Germany during the SARS-CoV-2 era. Royal Society Open Science. 2023;10:221551. doi: https://doi.org/10.1098/rsos.221551.